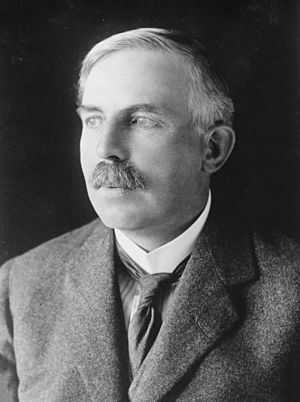

拉塞福(Ernest Rutherford)-「核物理之父」

1871年8月30日,拉塞福生在紐西蘭尼爾森附近的斯普林格羅夫(現屬布賴特沃特),家裏有兄弟姊妹12人,他的父親從事生產枕木及切割亞麻的工作,小時候常在家裡的鋸木廠及亞麻廠幫忙,因此教育孩子的責任都落於母親身上。

他國中就讀海夫洛克,畢業後他決定爭取尼爾森學院的獎學金,這段就學期間是他一生最難忘的回憶,在他臨終前仍不忘叮嚀他的太太要捐100磅給尼爾森學院,

接著1890年他進入坎特伯雷大學在那裏他遇見了他最敬仰的教授,在他們的引導下拉塞福對於科學的研究更加強烈,並已經做了兩年電子學的先鋒研究。

而後1891年他以"電磁研究"獲得科展的獎學金。

1895年,拉塞福獲得獎學金,據聞這天他正在田裡挖馬鈴薯,拉塞福得知考上獎學金,將手中的鐵鍬丟掉說:「這是我挖的最後一顆馬鈴薯了」。

到英國劍橋大學三一學院卡文迪許實驗室做博士研究後,最開心的就是接受約瑟夫·湯姆森的指導。剛從紐西蘭到劍橋時,整日埋頭苦讀,被看作「光會挖土的野兔子」。

在那裡他暫短地保持了發現世界最長無線電波(2英里)的紀錄,後來跟隨發現電子的湯姆森做研究。在研究物質放射性期間,他創造了術語:α(阿爾法)和β(貝他)射線,又經測定發現β射線是速度快、穿透力強的電子。

在1898年,拉塞福被指派擔任加拿大麥吉爾大學物理系主任,實驗中他發現了放射性的半衰期,並將放射性物質命名為α和β射線,這項實驗被授予1908年的諾貝爾化學獎,因為他調查到解體的元素、化學和放射性物質。

他證明了放射性是原子的自然衰變。但他不是很高興,因為他自認為是物理學家,而非化學家。

他的一個名言是,「科學只有物理一個學科,其他不過相當於集郵活動而已」。他注意到在一個放射性物質樣本裡,一半的樣本衰變的時間幾乎是不變的,這就是該物質的「半衰期」,並且他還就此現象建立了一個實用的方法,以物質半衰期作為時鐘來檢測地球的年齡,結果證明地球要比大多數科學家認為的老得多。

在1907年他搬到英國已經是諾貝爾獎得主。

1908年拉塞福在英國曼徹斯特大學同實驗助手漢斯·蓋革用α粒子撞擊薄金屬箔紙,他發現相當可觀的散射。

隔年,在拉塞福的指導下,蓋革和二十三歲大學生歐尼斯特·馬斯登於做實驗用α粒子散射於薄金箔紙,這就是著名的拉塞福散射實驗,其展示出α粒子可以被大角度散射,因此徹底推翻了湯姆森的梅子布丁模型。

他知道這散射結果時驚嘆,這是他一生中最難以置信的事件,如同你用15吋巨砲朝著一張衛生紙射擊,而炮彈卻被反彈回來而打到你自己一般地難以置信。

1911年,拉塞福在曼徹斯特文學與哲學學會的會議上宣布他的意外發現,同年,他將論文發表於當地的哲學與科學雜誌。

在這篇論文裡,提出了拉塞福模型,這是描述原子的一種核子模型;原子的中心有一個帶正電、帶質量的原子核,在原子核的四周是帶負電的電子雲。

從拉塞福模型,拉塞福推導出散射公式,其預測與實驗結果相符合。

然而,在拉塞福散射實驗裡,主角是原子核,而電子並不重要,因此拉塞福不能空口無憑地給出電子的排列方式。